Research & Initiatives

In our laboratory, we conducted academic research on a wide range of fluids, including the functional fluids used in automobiles, resist materials used in semiconductor manufacturing, and rarefied gases. On this page, we introduce the main research projects that we are currently working on. For more detailed information, please refer to the list of publications using the following button.

ITOH Group

次世代自動車の

省エネ性能/耐久性

の向上を実現する

機能性フルードの

開発

Keywords

自動車,トライボロジー,e-Axleフルード,潤滑油

Related publications:

-

Tribology Letters, 72, 83/13 pages (2024) https://doi.org/10.1007/s11249-024-01884-

-

Tribology International, 120, 210-217 (2018) https://doi.org/10.1016/j.triboint.2017.12.022

-

Tribology Letters, 2008, 30(3), 177-189, https://doi.org/10.1007/s11249-008-9325-2

背景:電気自動車やエンジン自動車の省エネ性能と耐久性を向上させるためには,e-Axleユニット(モータと減速機が一体となったユニット),エンジン,トランスミッションなどで用いられる機能性フルード開発がキーとなります.フルードの役割は潤滑,冷却,摩耗防止など多岐にわたります.その高性能化のためには,ナノスケールでフルードの力学特性を理解し,分子レベルの材料設計を実現する必要があります.

研究内容と成果:フルードの力学特性をナノスケールで理解するために独自のナノ計測装置を開発しました.開発した測定法はファイバーウォブリング法(FWM)とよんでいます.FWMは数ナノメートルの微小な空間に介在する液体の力学特性を高精度に定量化することに成功しました.微小空間においては壁面との分子間相互作用の影響が顕在化し,フルードはバルク状態と異なる力学特性をもつことを発見しました.さらにフルードに機能性ポリマーを添加すると,力学特性を制御できることを明らかにしました.

将来展望:ナノ測定法の独自開発と同時に,RAFT法などの材料合成技術を駆使し,学術研究はもちろんのこと,企業との共同研究により新技術の開発を進めています.装置開発と材料開発の両輪で,次世代のモビリティを支える機能性フルードの開発を目指します.

(図:独自開発したナノ力学計測法(FWM)の概略)

YAMAGUCHI Group

高クヌッセン数

マイクロ熱流動場

の境界条件を明らかに

Keywords

分子散乱,適応係数,工業表面

Related publications:

-

H. Yamaguchi, et al., Microfluid. Nanofluid. 11, 57 (2011).

-

H. Yamaguchi, et al., Phys. Fluids 24, 062002 (2012).

-

H. Yamaguchi, et al., J. Vac. Sci. Technol. A 32, 061062 (2014).

-

H. Yamaguchi, et al., Phys. Fluids 28, 092001 (2016).

-

H. Yamaguchi, et al., Int. J. Heat Mass Transf. 108, 1527 (2017).

-

H. Yamaguchi, et al., Phys. Rev. E 96, 013116 (2017.).

-

H. Yamaguchi, et al., Int. J. Heat Mass Transf. 183, 122195 (2022).

背景:高クヌッセン数環境では,流体の温度や流速といった境界条件は壁面の状態と一致しなくなります.これは流体の分子が壁面と相互作用する結果として境界条件が決まってくるからです.そのため,高クヌッセン数環境の熱流動場解析をするためには,境界条件について理解することが求められます.特に実際に利用される工業表面における情報が非常に少ないため,実験的計測の結果が求められています.

研究内容と成果:分子の壁面からの散乱過程を考えると,分子と壁面間における,エネルギーの交換は熱輸送に,運動量の交換は流動抵抗に関連します.そこで,特に高クヌッセン数環境を用意しやすい真空環境を利用することによって,熱輸送や流動抵抗を計測して解析することによって,境界条件のパラメータを抽出します.熱と流れに関する実験的計測を行っている希少な研究グループであり,現在,同一表面に対する計測を試みています.

将来展望:境界条件の計測結果を蓄積し,壁面が持っている情報と比較,解析することにより,境界条件に影響を与える壁面の因子を明らかにすることが期待されます.その結果,実験的計測なしで境界条件を推定することにつながります.

シングルナノの

解像度を実現する

半導体デバイス

加工技術

ITOH Group

Keywords

半導体,ナノインプリントリソグラフィ,光硬化性液体,光重合,濡れ

Related publications

-

Applied Physics Express, 16(7), 076501 (2023), https://doi.org/10.35848/1882-0786/ace7ad

-

Japanese Journal of Applied Physics, 56(6S1), 06GL02 (2017), https://doi.org/10.7567/JJAP.56.06GL02

背景:半導体デバイスは,電子機器や情報通信技術の基盤であり,現代社会の進化を支える中核技術です.半導体微細加工技術においてシングルナノ(10 nm以下)の解像度を達成することは,半導体デバイスの高性能化・省電力化を実現するために必須となっています.デバイスの微細化により動作速度が向上し,消費電力とコストが削減されます.さらに高集積化が可能になり,AIやIoTなどの高度な技術要求に応えることができます.

研究内容と成果:シングルナノの解像度を実現できる微細加工技術として,ナノインプリントリソグラフィ(NIL)が提案されています.NILではナノスケールの微細パターンをもつモールド(鋳型)を,シリコンウェハに塗布した光硬化性液体膜に対して押しつけて紫外線(UV)を照射します.光硬化性液体がUV硬化すると,ナノパターン形状がシリコンウェハ上に転写されます.高精度化や加工速度の向上を目指し,ナノスケールの微細構造内における液体の濡れ現象の解明,およびナノ空間における光重合反応の解明に取り組んでいます.

将来展望:NILは高精度であるだけでなく,EUVリソグラフィに代表される先行技術に対して,圧倒的に低コストかつ低電力であることも注目されています.本研究は独自の計測法による現象解明と,その結果に基づいた物理モデル構築,マテリアルインフォマティクスによる材料開発を推進し,NIL装置開発メーカとの共同研究によってシングルナノ技術の革新を目指します.

(図:ナノインプリントリソグラフィの概要と光重合反応測定の様子)

YAMAGUCHI Group

熱による流れや

力の利用

Keywords

熱遷移流,クヌッセン力,MEMS

Related publications:

-

K. Kugimoto, et al., Phys. Fluids 29, 122002 (2017).

-

K. Kugimoto, et al., Int. J. Heat Mass Transf. 127, 84 (2018).

-

K. Kugimoto, et al., Appl. Energy 250, 1260 (2019).

背景:高クヌッセン数環境においては,流れ方向に温度勾配があると,冷たいほうから暖かいほうへ向かって流れが駆動されます.これを熱遷移流と呼びます.また壁面には反作用として反対向きにクヌッセン力と呼ばれる力が働きます.温度分布を与えるだけで流れや力を作用させることができることから,様々な工業的な応用が期待されています.

研究内容と成果:流れを駆動できることから,ポンプやコンプレッサーを作ることができます.熱しか使わないため,可動部がなく,騒音や振動がなくメンテナンスフリーとすることができます.マイクロ化にも適しています.実際にポンプを構成したり,その特性を詳しく調べたりしています.また,クヌッセン力を利用したマイクロデバイスを作製することも期待できることから,まずは基礎的な特性を調べています.

将来展望:基礎的な特性を計測した後には,ポンプやクヌッセン力で駆動するマイクロデバイスとして実現することが期待できます.自由な発想での応用が求められます.

ITOH Group

医療デバイスの

高機能化/長寿命化

を実現する

水和ゲル潤滑技術

Keywords

人工関節,カテーテル,水和ゲル潤滑,超潤滑

Related publications

-

Tribology International, 191, 109189 (2024), https://doi.org/10.1016/j.triboint.2023.109189

-

Journal of Colloid and Interface Science, 655, 253-261 (2024), https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.11.013

背景:生体関節では0.01オーダの極めて低い摩擦係数が達成されています.これは関節表面のゲル状物質が高い潤滑性をもつためであり,水和潤滑とよばれています.この潤滑現象のメカニズムを解明し,工学的なコーティング技術を確立することができれば,生体適合性や清浄性が求められる医療デバイスの高機能化や長寿命化を実現することができます.

研究内容と成果:水和ゲル薄膜のコーティングにより様々な材料表面に超潤滑性(摩擦係数0.001以下)を付与する汎用的な潤滑技術の確立を目指しています.そのためにゲル薄膜の力学物性を定量化する独自のナノ力学計測法の開発,量子ビームを用いた薄膜と界面のナノ構造解析を進めています.これまでに力学物性(ずり粘弾性)と摩擦係数の相関性や,ナノ厚さゲル薄膜の界面構造を明らかにしました.これらの研究成果は分子レベルの材料設計やコーティング技術開発の学術的基盤となります.

将来展望:水和ゲル潤滑技術は人工関節や医療用カテーテルなどへの応用が期待されます.医療機器メーカとの共同研究により,研究成果の社会実装に取り組んでいます.

(図:中性子反射率法を用いたナノ厚さゲル薄膜の界面ナノ構造計測)

YAMAGUCHI Group

新しい熱流動場の

計測手法を求めて

Keywords

分子タギング計測法,可視化,レーザー

Related publications

-

山口浩樹ら, 可視化情報学会論文集 32, 15 (2012). [in Japanese]

-

H. Yamaguchi, et al., Microfluid. Nanofluid. 20, 32 (2016).

背景:熱流動場の様子を見ることが出来れば,直感的な理解につながります.しかし,高クヌッセン数環境は分子群が運動しているとも言えるので,可視化するには分子群からの信号を捉える必要があり,大きな困難を伴います.そのため,高クヌッセン数環境に対しては通常の計測手法をそのまま利用することが難しいです.そこで,新しい可視化計測手法の開発が望まれています.

研究内容と成果:レーザー光により分子にエネルギーを与えることで分子を発光させるレーザー誘起蛍光法(LIF)を利用することで,見えない分子の様子をカメラで撮影できるようにします.この分子からの発光を利用した流速計測手法である分子タギング速度計測法(MTV)による計測を行っています. の高さを持つマイクロ流路内の断面内の速度分布の取得に成功しました.

将来展望:より微細な熱流動場で観察できるように顕微鏡で利用できる手法の開発を進めています.また温度分布を計測できるような手法へと発展することも期待されます.

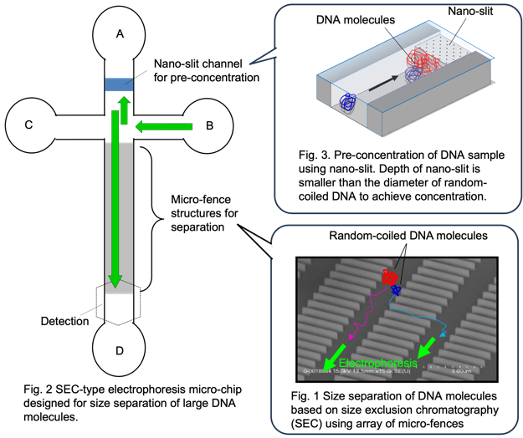

ITOH Group

ナノ流体デバイスを用いたDNA分子の

センシングと

マニュピレーション

Keywords

ナノ流体デバイス,DNA,単一分子,ナノバイオ計測

Related publications

-

Japanese Journal of Applied Physics, 57(2), 027002 (2018), https://doi.org/10.7567/JJAP.57.027002

-

Japanese Journal of Applied Physics, 56(12), 127001 (2018), https://doi.org/10.7567/JJAP.56.127001

-

Japanese Journal of Applied Physics, 55, 06GN01, (2016), http://doi.org/10.7567/JJAP.55.06GN01

背景:DNA(デオキシロボ核酸)は,生物の遺伝情報を担う分子です.近年,DNA合成技術,DNAシーケンサーの目覚ましい進歩により,DNAを工学的に利用するDNAテクノロジーとよばれる融合領域が発展しています.DNAテクノロジーは,病気の治療や予防,新たな資源の創出に不可欠であるだけでなく,デジタル技術との融合も期待されており,人類の未来を支える基盤となりうるものです.

研究内容と成果:マイクロ・ナノ技術とDNAテクノロジーの融合により,医療や農業、環境保全など多分野で革新をもたらす基盤技術の確立を目指しています.具体的にはナノ流体デバイスにより長鎖DNAのサイズ分析を迅速・高精度に達成する技術,ポリマーブラシを応用したサイズ分析法やDNA一分子のマニュピレーション技術の開発を進めています.

将来展望:長鎖DNA分子のサイズ分析技術やサイズ分離技術は,薬剤耐性菌の疫学解析や人工ゲノムの精製技術として確立することを目指しています.さらにDNAマニュピレーション技術を応用して,DNAデータストレージデバイスの事業化を目指した活動に取り組んでいます.

(図:開発したDNAサイズ分析用流体デバイスの例)